生徒数日本一のN高グループを支える最先端教育システムとは? ドワンゴが挑む「学びのインフラ」開発の裏側

2024年8月、生徒数日本一を誇るN高グループ(N高等学校・S高等学校・R高等学校)の学習システム「N予備校」が、「ZEN Study」として新たにリニューアルされました。高校生だけでなく、2025年4月に開学した「ZEN大学」の学生や、一般の方も利用できる、学びのプラットフォームとして進化を遂げています。この「ZEN Study」は、どのような思いで、どのように開発されているのか――。その開発の裏側を、ドワンゴのサービス開発部で「ZEN Study」の責任者を務める吉原恵美子さんと、Webフロントセクションマネージャーの塩原大介さんに伺いました。

N高グループの学びを支える3つの教育システムとは

――KADOKAWAのグループ会社であるドワンゴですが、N高グループにどのようなサービスを提供しているのでしょうか。

吉原さん:ドワンゴは、N高グループの教育活動を支える立場として、学習コンテンツや各種システムの提供を行っています。私たちの部署は、主にシステム周りを担っていますが、生徒が利用する学習プラットフォーム「ZEN Study」や、生徒を支援するメンター※ 向けのコーチング支援システム「ZEN Compass」などを開発しています。また、N高グループの生徒数が3万人を超える中、出願処理や進級処理といった校務システムの重要性も高まっています。こうした学校運営を支えるシステム全般もドワンゴが開発し、N高グループに提供しています。

※N高グループでは、生徒一人ひとりに複数のメンターがつき、日々の学習進捗の確認や個人面談を通じて生徒の学校生活をサポートしている。

■「ZEN Study」:https://www.nnn.ed.nico/

――これまでどのような経緯があって、現在の「ZEN Study」のサービスへとつながっているのでしょうか。

吉原さん:N高が開校したのは2016年です。当初は、大学受験向けの学習コンテンツやプログラミングなど、必修科目のような高校の正式な授業には含まれない課外授業を、「ZEN Study」上で提供していました。その2年後の2018年には、国語・数学・英語・理科・社会に加え、家庭科や体育(動画)、音楽、美術などデジタル教材で学べるすべての学校の授業を「ZEN Study」を通じて学べるようになりました。とはいえまだ当時は、単位を認定するための試験は紙で実施されていて、生徒はスクーリング※ の際に受験する必要がありました。

※通信制高校の制度として定められている、高校卒業資格取得のために必要な対面形式の授業のこと

そして2020年ごろから、単位認定試験も私たちが作ったシステム上で受けられるようになりました。「ZEN Study」上での授業視聴やレポート提出といった学習履歴と連携することで、試験の受験資格をシステム上で判定できる仕組みが整ったのです。制度上では、一定時間の対面授業は依然として必須とされていますが、現在では、生徒の学習の大部分がWebシステム上で完結できるようになっています。

――生徒の皆さんは、実際にどのように「ZEN Study」を利用しているのでしょうか。

吉原さん:基本的には、高校で進級・卒業するために必要な科目が提示されるので、それに沿って「ZEN Study」で必要なコースを受講していくことになります。加えて、大学受験などを見据えたプラスアルファの学習についても、どのように進めていけばいいのか、学校側から案内をしたりしています。

「ZEN Study」とメンター向けの「ZEN Compass」、そしてN高グループの校務システムは、密に連携しているので、成績の処理や単位の認定などの校務もワンストップで完結できる環境が整っています。

――「ZEN Study」は、前身の「N予備校」からリニューアルして誕生したサービスですが、リニューアルにあたって意識された点はありますか。

吉原さん:生徒の皆さんが少しでも学習にアクセスしやすくなるように、デザインのコンセプトを刷新しました。たとえばトップページに直近の教材へのショートカットの配置、教材の種類や用途が一目でわかり、生徒が自然と学びを始められるようなビジュアルや情報設計など「学習の入り口」として親しみやすさを強く意識しました。さらに、単なる見た目の変更に留まらず、「迷わず、すぐに学習できる」ための導線づくりも意識しています。

また、リニューアル前の「N予備校」という名称は、高校生が中心のサービスというイメージがあったかと思います。「ZEN Study」はそこから一歩進めて、高校の学びにとどまらず、大学の授業にも対応し、学びたい全世代の方向けの継続的に学びを支えるプラットフォームとしてリニューアルしました。高校生にとっても、今まさに使っているツールが、そのまま大学まで活用できる、“未来につながる学び”であることを目指して、名称も新たに生まれ変わったものとなります。

学びから交流まで一貫して完結できる「ZEN Study」の強み

――「ZEN Study」の特徴や強みについて教えてください。また、どのような点が生徒から評価されていますか。

吉原さん:生徒の皆さんからは、「好きな時間に学べる」「隙間時間をうまく活用できた」といった声を多くいただいており、忙しいN高グループの皆さんにすごくフィットしていると感じています。また、授業動画やテキストを繰り返し見ることができるので、復習がしやすい点も好評です。一般的な学校の授業では、振り返りは自分のノートに頼るしかないことを考えると、大きな違いだと思います。

ドワンゴ 教育事業本部 サービス開発部 e-learning 担当部長 吉原恵美子さん

また、コースを学んでいくと進捗バーが伸びる設計になっていて、「100%にしたくなる」といった声もよく聞きます。さらに、2024年からは進捗だけではなく、復習した学びもカウントする「学習数」という仕組みも整えました。直近2週間は、その数が棒グラフで表示されるので、やればやるほど伸びることが実感でき、生徒のモチベーションアップにもつながっていると思います。さらには、ライブ授業にも力を入れており、リアルタイムで先生と双方向のやり取りができる点に魅力を感じている生徒も多いですね。

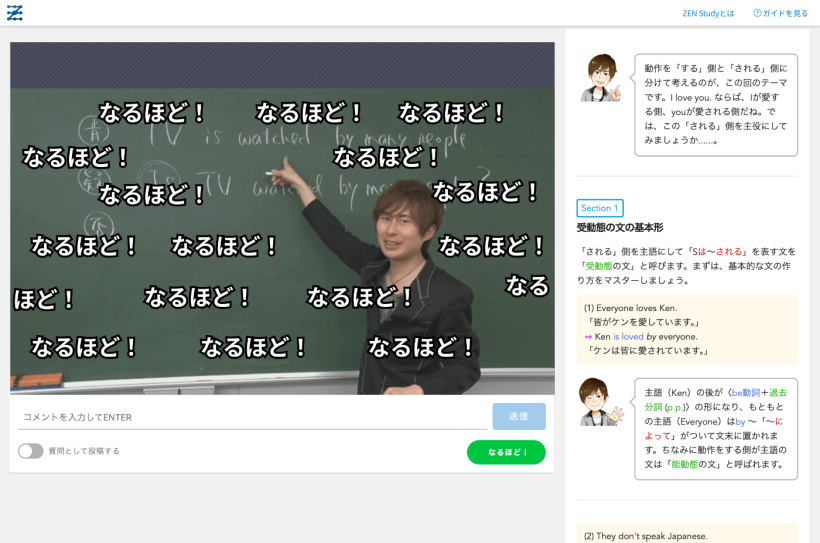

オンライン学習には多くのメリットがある一方で、どうしても人とのつながりが希薄になりがちだという懸念もあります。そうした課題に対しては、生徒同士が同じ時間にライブ授業を受けられたり、互いに質問や交流ができるフォーラム機能を設けたりするなど、つながりを感じられる仕組みづくりにも取り組んでいます。「ZEN Study」の中で学習から交流まで一貫して完結できる設計は、大きな特徴だと考えています。

塩原さん:他社の同様のサービスと比べた際の「ZEN Study」の大きな特徴は、「高校生が単位を取得するための場として、実際に学びに活用している」という点です。一方で現在では、高校生だけでなく、この春に開学したZEN大学の学生や、一般の方にもご利用いただけるサービスへと発展しています。生徒にとっての「学びの場」を支えると同時に、より多くの人に向けて学びを広げ、より良いものにしていく。その両立には、他にはない面白さがある一方で、難しさも感じています。

――「ZEN Study」には多彩な「課外授業」が含まれていますね。

吉原さん:プログラミングを学んで、高い技術を身につけている生徒は多くいます。他にも、「ウェブデザイン」や「動画クリエイター」などといったコンテンツもあるので、自分の興味に合わせて、さまざまな学習ができるのは、生徒からも喜ばれています。

ライブ授業に力を入れているのも、ニコニコ動画/生放送を開発したドワンゴならではです。

吉原さん:ニコニコ生放送と同様に、コメントがリアルタイムで画面上に流れる仕組みになっているため、授業の盛り上がりが可視化されて、そこに「誰かがいる」と感じられるのは大きな魅力です。授業をエンタメとして楽しみ、楽しいから継続でき、そして気がついたら学び自体の面白さにハマっていく。そんな相乗効果が出てくればいいなと思っています。

また、ライブ授業は生徒にとって学習のペースメーカーでもあるのです。リアルタイムにみんなと一緒に授業を受けることで、一人ではペースが乱れがちな生徒でも、学びを進める支えとなります。ライブ授業は、そうした生徒に寄り添ってくれるコンテンツだと考えています。

生徒の自立を支援、学習データとともに進化する教育システム

――「ZEN Study」を開発するにあたり、こだわっている点や配慮している点などを教えてください。

吉原さん:「ZEN Study」は、実際に学校現場で使われているシステムであり、生徒が毎日ログインすることを前提としたサービスです。そのため、止まることが許されないシステム設計が求められます。その一方で、日々の学習データが蓄積されていくという特徴もあり、この貴重なデータを生かした新たなサービスの開発、検証ができる環境を裏側で整備しています。最近では、機械学習や数理モデルを活用した取り組みも始まっています。

たとえば、従来の定期テストでは、問題の難易度によって得点が変わるため、自分の学力がどれだけ伸びているのかが見えにくいという課題がありました。そこで今進めているのが、数理モデルを用いて「学力」を定量的に測定できる仕組みの構築です。これは、TOEICのようにスコアで学力レベルが判断できることをイメージしてもらうといいと思います。同じ教科の枠組みであれば、1年生の頃と2年生になった時の点数で、自分がどれだけ成長したかが比較できるようになります。これは、大量の学習データを日常的に収集できる「ZEN Study」だからこそ実現できる仕組みで、私たちの技術の優位性につながると考えています。

塩原さん:「絶対にシステムを止めてはいけない」という意識は強く持っています。たとえば、生徒が提出期限ギリギリでレポートを提出しようとしているときにシステムが落ちてしまったら、大変なことになりますよね。そうした事態を防ぐためにも、何重もの対策を講じています。

ドワンゴ 教育事業本部 サービス開発部 Webフロントセクション マネージャー 塩原大介さん

私は主にフロントエンドの体験設計を担当しているのですが、「ZEN Study」の大きな特徴の一つに、「これを使わなければ卒業できない」という点があると思っています。だからといって、「使わざるを得ない」という気持ちを抱かれてしまうのは技術者として本意ではありません。だからこそ、少しでもより良い体験を提供したいという思いで、日々開発に取り組んでいます。

「学校の学び」という制約がありながらも、画面の触り心地や使いやすさを犠牲にはしたくない。その絶妙なバランスをどう取るか、チームでアイデアを出し合いながら、日々試行錯誤を繰り返しています。

――学習データの活用方法は、今後も広がっていきそうですね。

吉原さん:得られるデータには、非常に価値のあるものが多いと考えています。

生徒向けには、学習の進度に合わせて、おすすめ教材をレコメンドする機能などの検証を進めているところです。学習履歴や行動データを活用することで、生徒一人ひとりに合った学びを提案できるようアップデートしていければと思っています。

また、生徒を支援するメンター向けには、必須の学習の進捗が遅れている生徒を通知するだけでなく、「ZEN Study」上で日々努力しているものの、進みが遅く、何かにつまずいている可能性のある生徒を優先的に表示するような仕組みも、今後検討していきたいと考えています。

授業の動画のクオリティを高めていくことももちろん重要ですが、それ以上に、生徒の学びに寄り添うメンターの存在は、非常に大切です。メンターにとって使いやすいシステムを整えることで、無駄な作業を減らし、メンターにしかできない本質的な支援の時間を増やしてもらいたいです。

「ZEN Study」が切り拓く、未来の学びの可能性

――最後にドワンゴとして、今後の教育システム開発にかける思いなどをお聞かせください。

吉原さん:「ZEN Study」のような、実際の学校と連動している学習システムには、まだまだ大きな可能性があると感じています。やりたいことがたくさんありすぎて、その整理に困っているほどです。

生徒たちが「ZEN Study」を通じて学びのきっかけを得て、学びを深め、知らないうちに学びの面白さにハマっていく。そして最終的には、自分の目標達成へとつなげていけるようなシステムにできたら最高ですよね。これからも、より良い学びの体験を届けられるよう、システムを進化させていきたいと思っています。

塩原さん:従来の学校教育の体験にも、もちろん良いところはあったと思います。一方で、デジタルによるオンラインでの学びが可能になったことで、学びの質が変化した部分もあると感じています。私たちが取り組んでいるこの先には、デジタルとアナログを融合させた、これまでにない新しい学びの形があるはずです。「ZEN Study」で学んだ皆さんが社会に出ていく頃には、今よりさらに進化した学びが生まれることでしょう。それはとても面白いことだと思っています。

「モノを学ぶ」ということ自体が、これまで誰も想像していなかったようなものになる可能性もあります。「なぜ、今までこうじゃなかったんだろう」というような、新しい学びの形が生まれるかもしれません。そんな未来に期待しながら、私たちも進化を続けていきたいと考えています。

※本記事は、2025年6月時点の情報を基に作成しています