N高グループを支える教育コンテンツ開発【後編】 VR空間で“友達”になる――「ZEN Study」がつくる新しい「学びと交流の場」

オンライン教育の可能性を追求するN高等学校・S高等学校・R高等学校(以下、N高グループ)で活用されている学習システム「ZEN Study」では、スマートフォンやパソコンを使った授業に加え、2021年からVR(仮想現実)を活用した新しい学びを導入しました。そこには、「学びの体験」を変えるだけでなく、生徒同士の「交流の体験」も変革しようという狙いがありました。今後、どのような教育の理想を目指そうとしているのでしょうか。コンテンツ開発部 部長の甲野純正さんと、先端教材研究開発セクション マネージャーの佐藤将大さんにお話を伺いました。

VRを授業に取り入れた3つの理由

――教育コンテンツの開発における、お二人の役割分担を教えてください。

佐藤さん:私は、2021年にスタートした、VR(Virtual Reality:仮想現実)技術を活用した教材作りを担当しています。最近では、生成AIを取り入れた最先端の教材の企画にも取り組んでいます。

甲野さん:私は部長という立場で、大まかな方向性を示す役割を担っています。実際にそれを教材として形にしてくれるのが、佐藤さんのような現場のマネージャーです。

――なぜVRを授業に取り入れようと考えたのでしょうか。

佐藤さん:大きく分けて、3つの理由があります。

まず1つ目は、「集中力の向上」が期待できる点です。「ZEN Study」ではスマートフォンやパソコンを使って授業を受けることができますが、通知が来たり外部の刺激で集中が途切れやすくなったりするということもあります。その点、VRは深い没入感が得られるので、集中力を高められると考えています。

2つ目は、「理解力の向上」です。3D空間を活用することで視覚的な理解が深まり、より直感的に学べる教材を提供できます。

そして3つ目は、「運動不足の解消」です。VRであれば、自宅にいながらでも身体を動かす授業ができるので、学習とあわせて身体的な健康にもアプローチできると考えています。

ドワンゴ 教育事業本部 コンテンツ開発部 先端教材研究開発セクション マネージャー 佐藤将大さん

――生徒の皆さんは、実際にどのようにVRで授業を受けているのでしょうか。

佐藤さん:現在、N高グループにおける必修授業の5,711本のうち、5,396本(94.5%)がVRに対応しています。必修授業はVRならではのパノラマ授業映像を一人でVR空間内で受講するスタイルです。その中で一部の授業は実験道具などの3D教材を利用することが可能です。N高グループの必修授業は生徒が好きな時間に学習するスタイルのため、その授業体験をそのままVRに組み込む形で開発されました。また、他の生徒がその授業をどのように体験したのかが伝わるように、VR空間に配置されているアバターが直前にその授業を受けた生徒の動きを模して動き、利用した3D教材のアイコンが見えるなどの工夫によって複数人で授業を受けているかのような体験を提供しています。

また、VRならではの臨場感を体験できる教材も増やしています。最近では、能登半島地震の被災地を撮影させていただき、360度の映像をVR空間で体験しながら学ぶ授業を制作しました。こうした360度の映像は、すでに世界中で100本ほど撮影済みで、2025年中に順次リリースしていく予定です。

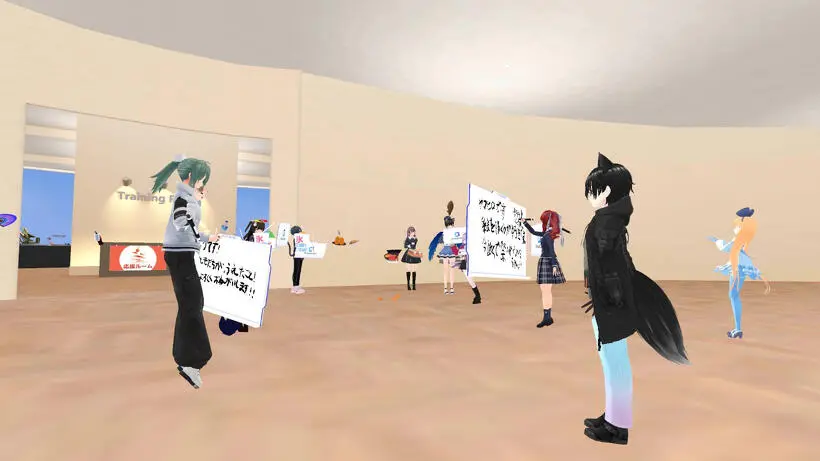

また、授業だけでなく、生徒同士が交流できる場もVR空間で提供しています。ドワンゴの子会社であるバーチャルキャスト社が開発したVR空間では、最大16人が同時に参加でき、そこで定期的にクラス会を開いたり、学校が企画する体育祭や修学旅行などのイベントも開催したりしています。修学旅行では、なんと枕投げを企画して、大いに盛り上がりました。

生徒同士がVR空間で交流している様子

学びだけでなく、友達との交流も重視した場を提供

――「ZEN Study」のコンテンツを開発する上で、オンラインの学校だからこその工夫や、配慮している点があれば教えてください。

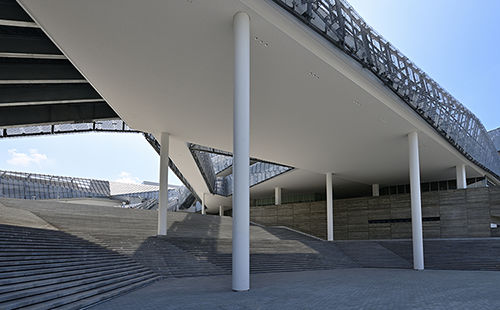

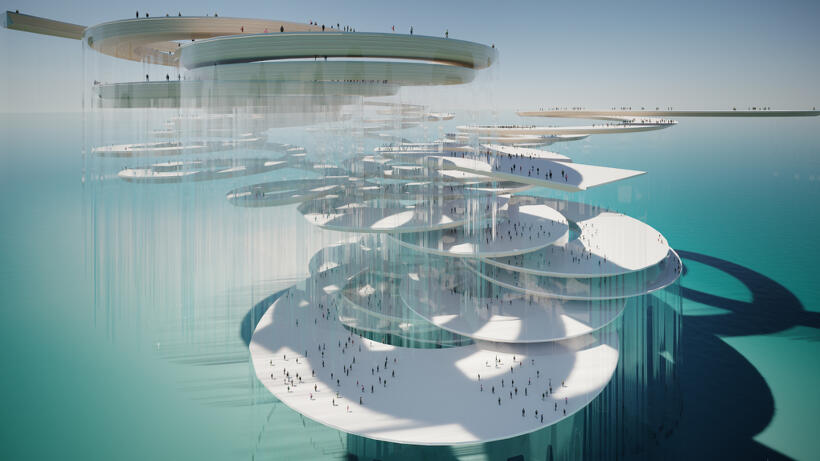

甲野さん:まず一つ挙げるとすると、VR空間の校舎を建築家の隈研吾さんに設計していただいたことです。オンラインにおける“学びの場”に、シンボル的な存在を持たせたかったのですが、隈さんも細部まで強いこだわりを持ってデザインしてくださいました。

教材面で言えば、教育は常に変化していくものなので、低コストかつ柔軟にコンテンツを制作できる体制を、初期の段階から意識して整えてきました。また、画質や表現にこだわりすぎるとデータ容量が大きくなり、再生環境によっては動作が重くなってしまうこともあります。どんな通信環境でも正しく動くようにすることは、見過ごされがちですが非常に重要な要素です。これは、ニコニコ動画の開発で培ってきたドワンゴのノウハウがうまく活きている部分だと感じます。

佐藤さん:学校で使用されるサービスという観点からは、「誰一人取り残さない」ための工夫を常に心がけています。たとえば、VR空間ではいわゆるVR酔いをしてしまう生徒もいます。そうした生徒には、スマートフォンやパソコンで同じ授業を受けられるよう、互換性を確保しています。また、VR機器の設定が時間内にうまくいかないケースもあります。そのような場合でも、別の方法でコンテンツを提供するなど、すべての生徒に学びの機会がしっかり届くように配慮しています。

甲野さん:学習そのものももちろん大切ですが、生徒にとっては、友達と一緒にどんな体験をするかも重要だと考えています。ヘッドマウントディスプレイを取ってVR空間から戻ってきたとき、みんなが言う言葉があります。「あ、帰ってきた」と言うんですね。つまりどこか「別の世界」に行っているんです。オンライン学習の際に「どこかに行く」という感覚は、とても大きな意味を持つと思っています。

VR空間で行ったラジオ体操も、夏休み期間中に20日間連続で実施したのですが、その中で“皆勤賞”だった生徒が2人いました。これはVR空間の中における体験を共有し、それを習慣化できる事例として一つの大きなヒントだと感じましたね。

佐藤さん:その2人は、それをきっかけに仲良くなり、後日、「ニコニコ超会議」の会場で開催されたN高グループの文化祭で初めてリアルに対面したにもかかわらず、まるで以前からの友達のように話していました。VR空間では、見た目はアバターですし名前もハンドルネームですけれど、“新しい自分”として気兼ねなく関われることが、大きな魅力なのだと思います。N高グループでは、互いの本名を知らないまま仲良くなることは、それほど珍しいことではありません。

「ZEN Study」の中で使用するアバターのスタイルも、カスタムアプリでオシャレを楽しむ生徒もいれば、デフォルトのままの子もいるなど千差万別です。制服も用意はしていますが、それもあくまで選択肢の一つでしかなく、みんなが自由に自分らしい格好で参加しています。

コンテンツの理想をシステム開発チームとも共有

――「ZEN Study」の強みは、どこにあるとお考えですか?

甲野さん:コンテンツの開発チームだけでなく、システムの開発チームも社内にあるというのは、非常に珍しいと思っています。私たちが目指す理想を、すべて内製で形にしていけるのは大きな強みです。

私自身が意識しているのは、あまり細かく口を出しすぎないこと。私がすべてをチェックしてしまうと、私の理解の範疇のものしか出てこないからです。チームには、自立してプロジェクトを進められる、力量のあるメンバーが揃っています。学校と受験のカリキュラムの知見もある人材もいて、一気通貫で教育コンテンツを作れる体制があるのは、他にはない大きな特徴でしょう。

ドワンゴ 教育事業本部 コンテンツ開発部 部長 甲野純正さん

とはいえ、我々としても科目学習がすべてではないと思っています。たとえば、プログラミング講座や動画クリエイター講座といった、生徒の興味を広げるコンテンツを用意しているのも、その現れです。通信制という制度を活かして効率よく学び、自由になった時間で「自分が本当にやりたいこと」に打ち込める環境を整えること。それが私たちの理想です。

それから、普段はなかなか会えないような人たちと出会える体験を提供できるのも、KADOKAWAグループのノウハウを最大限活かした大きな魅力だと思います。アニメーション映画監督の富野由悠季さんや政治家の麻生太郎さん、作家の宮部みゆきさんなど、各界の第一線で活躍する方々が特別授業をしてくださっています。多様な生徒が集まる学校だからこそ、講師の方々も「何かしらの影響を与えられるのでは」と思って、快く引き受けてくださっているのだと感じています。

佐藤さん:「ZEN Study」には実質的な競合はいないと考えています。実際に“学校に通う生徒”が使ってくれているという点で、他のどこにも真似できないことをやっているからです。だからこそ、自分たちがどれだけ良いプロダクトを提供し続けられるかが、より重要になってくるのだと感じています。

甲野さん:唯一競合があるとすれば、それは“旧来の価値観”かもしれません。オンライン教育に対する懐疑的な風潮は、まだまだ根強く残っています。対面の授業の代わりとして「ZEN Study“で”いいか」ではなく、「ZEN Study“が”いい」、「N高“が”いい」と思ってもらえるように頑張りたいですね。

生徒と共に、新しい授業文化を作る

――生徒からの反応は、どのように感じていますか?

甲野さん:私としては、「コンテンツを生徒と一緒に作っている」という感覚がとても強いですね。たとえば初期の頃、我々はオンライン授業の中で、どうやってノートを取るように指導すべきかを議論していました。ところが生徒たちはみんな、当たり前のようにスクリーンショットを撮っていたのです。「これでいいのか」と気づかされて、今では授業の中で「スクショタイム」を設けるようになりました。

佐藤さん:「なるほど」ボタンも、すっかり定着しましたね。授業中、先生の講義が理解しやすいときなどに「なるほど」で画面が埋め尽くされることもよくあって、誰かが「もう流すな」と突っ込むところまでが鉄板になっています。また授業の始まりと終わりには「パチパチ」と拍手をすることも定番です。まさに、みんなで新しい文化を作っているのだと感じます。

甲野さん:「なるほど」のような、対面の授業では聞くことがなかった生徒の「心の声」が、画面上に流れる生徒から記載されるコメントを通して知ることができるようになったのは、先生にとっては本当に大きな財産だと思います。「先生、そのギャグ滑ってます」などと平気で書かれますからね。先生も、最初は驚きつつも、だんだんと生徒とのコミュニケーションを楽しめるようになっていく。こうして、これまでにない授業スタイルが生まれてきたのだと思います。

教育の理想を追求、自分の“やりたい”を見つけてほしい

――現在の教育市場に対して、どのような課題を感じていらっしゃいますか?

甲野さん:やはり、オンライン教育をもっと社会に認知してもらいたいという思いが強いです。そのための一番の近道は、N高グループやZEN大学で学んだ生徒や学生たちが社会に出て、活躍してくれることだと思っています。N高グループでは現在、毎年およそ1万人の卒業生が出ていますので、これから彼らのさまざまな活躍が、より多く見られるようになるはずです。

また、業界全体で「新しい教育」を共に作っていくような取り組みにも、ぜひ挑戦してもらいたいと思っています。私たち自身もこれまで、N高グループで、金融教育や英語教育に力を入れたり、政治部や企業部、そして投資部を設けて生徒に実際の運用を任せるなど、さまざまな取り組みを行ってきました。実はこれは、文部科学省が掲げている内容を私たちが忠実に再現しただけなんです。制度に依存するだけでなく、現場から新たな提案をしていくことが大切だと思っています。

――最後に、今後の教育コンテンツ開発にかける思いをお聞かせください。

甲野さん:ドワンゴ創業者の川上量生さんが、こんなことを話していました。「ビジネスの世界では、利益を上げるために、ある程度理想を諦めるのは仕方がないと思っていた。ところが教育だけは、徹底的に理想を追求することでファンも増え、利益も出せる。これはすごいことだ」と。私も本当にその通りだと思います。

京セラ創業者の稲盛和夫さんの言葉「動機善なりや、私心なかりしか」や、近江商人の「三方良し」といった考え方を大切にする生徒が育ってくれたら嬉しいですし、私自身もそういう人間でありたいと願っています。

生徒には、無理に目標なんて持たなくていいと思っています。困っている人がいたら、そっと手を差し伸べて助けてあげられる。そのためのアイデアや知恵を持つ人を、ひとりでも多く育てていきたいですね。

佐藤さん:私にとっては、中学受験も大学受験も非常に苦しい体験でした。勉強が本当に嫌いでしたし、「勉強が楽しい」と言う人は、どこか取り繕っているのだと思っていたのです。大人になってようやく、それは心からの発言だったんだと理解しました。

今思うと、彼らは好きなことについて、新しいことを知ることが楽しかったのだろう、と考えています。そういう人は、すべての体験が学びにつながっているのではないでしょうか。私は「ZEN Study」を通じて、自分の“好きなこと、やりたいこと”を見つけられるような場にしたいと強く思っています。そして、生徒の皆さんに、“自分の好き”を知るきっかけになれば、それ以上に嬉しいことはありません。

※前編記事はこちらをご覧ください。

N高グループを支える教育コンテンツ開発【前編】 ネットの中に“学びの場所”をつくる――「ZEN Study」が目指す、学びの本流とは

※本記事は、2025年10月時点の情報を基に作成しています