Ⅲ:働きやすい環境づくり

2025年6月更新

働きやすい環境づくり

KADOKAWAグループは、事業活動を行う国や地域における現地法令や労働基準を遵守し、従業員の権利を尊重しています。また、強制労働および児童労働(※1)を認めません。職場における差別や偏見、ハラスメントを許さず、従業員が多様な個性を認め合い、クリエイティビティを存分に発揮することのできる環境が、当社グループの事業活動に不可欠であると考えています。

KADOKAWAグループでは、こうした公正かつ適正な労働環境の整備を前提とした上で、従業員にとってより働きやすい環境をつくるため、さまざまな取り組みを行っています。

従業員のみならず、株主、取引先、顧客、債権者、地域社会をはじめとする多様なステークホルダーとの適切な協働に取り組み、従業員への還元と取引先への配慮に取り組んでいきます。

※1 現地法令の範囲内において、その特性上児童の就労が必要とされる業務(歌手・子役など)を除きます。

働き方改革の推進

KADOKAWAでは、従業員がそれぞれの理由でベースとなる拠点(ワークプレイス)を選択し、選択に応じたメリットを享受できるよう会社のサポートを強化した「ワークプレイスチョイス(就業場所の選択制度)」を導入しています。

2019年よりABW(Activity Based Working)を推進し、業務内容やライフスタイルに合わせて、時間や場所にとらわれず、従業員が自律的に働く場を選択するワークスタイルを目指し実現してきました。リモートワーク環境が整備されたことで、新型コロナウイルス感染症の影響にもいち早く対応し、リモートワーク率は平均的に7割を超え、在宅勤務が働く場所の選択肢の一つとして定着しました。

一方、コロナ禍に対応した働き方を経験したことで、今後も引き続き在宅でプライベートや心理面での安全性を重視したい、あるいは多様な業務に効率よく対応するためにオフィスで働きたい、など、業務内容、ライフスタイル、ライフステージによって最適な「働く場所」が異なることもわかってきました。

そこで、従業員の働き方を尊重しサポートするために、ベースとなる拠点(ワークプレイス)を、「オフィス勤務メイン」「在宅勤務メイン」のいずれかから従業員個人が選択する新制度「ワークプレイスチョイス」を制定し、2023年4月より導入しました。

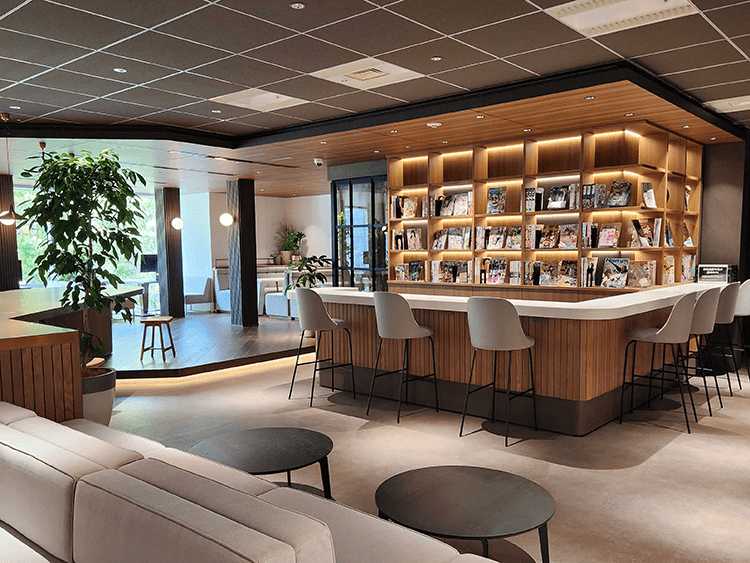

この制度に合わせて全オフィスのレイアウトを改修し、出社した際にはメンバーが集まりやすく、効率よくチームワークができる環境を構築しています。また、在宅勤務メインを選んだ場合には、自宅での業務環境構築のために支援金を支給するなど、従業員それぞれがクリエイティビティを発揮できる働き方をサポートしています。

KADOKAWAオフィスのゲストラウンジ、部門専用室、執務席

ゲストラウンジ

部門専用室

執務席

[リモートワーク環境の整備]

リモートワークにおける快適な勤務環境を実現するため、さまざまな制度の拡充・支援を行っています。

- [制度や支援の例]

-

- 在宅チョイス支援金

- 個人用のPC、iPhoneの貸与

- 全従業員が利用可能なVPN(Virtual Private Network)の整備

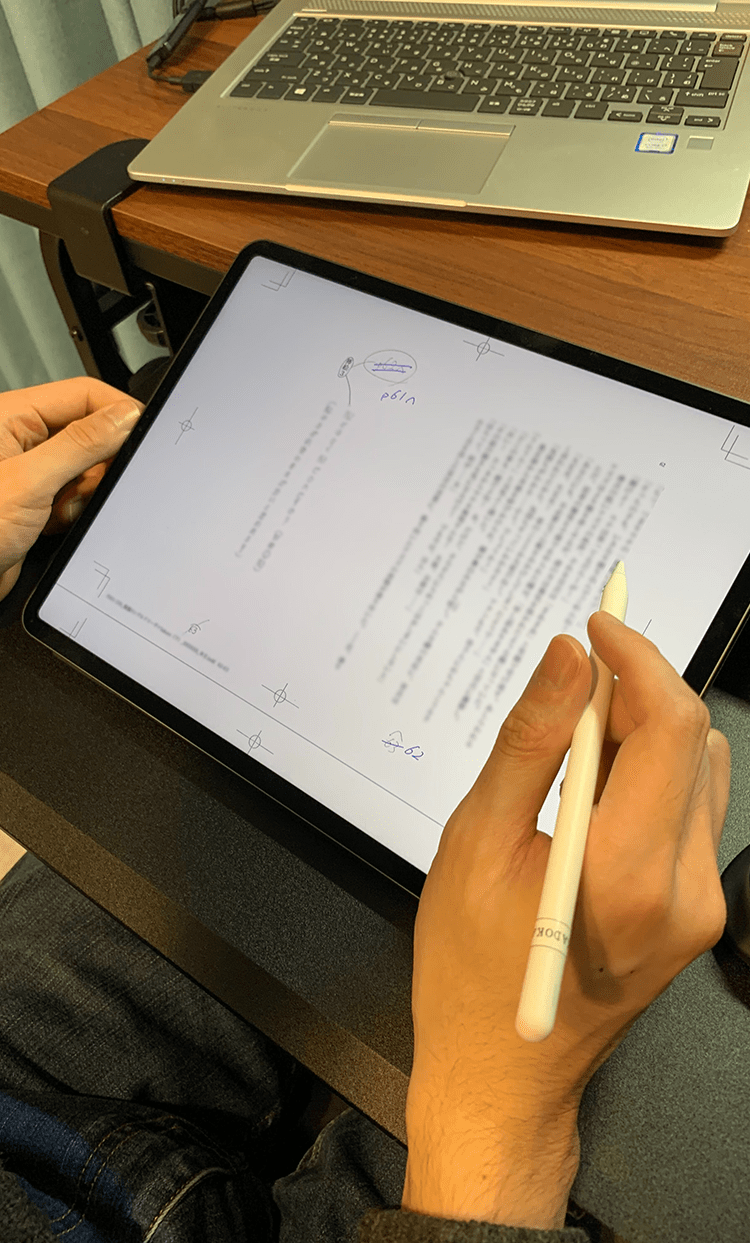

- 編集者への校正用タブレットの導入

- コミュニケーション研修の実施

- 部署の親睦をはかることを目的とした懇親会に福利厚生助成金を支給

- リモートワークに適した各種コミュニケーションツールの導入(※2)と活用サポートの徹底

-

編集者の校正用タブレット -

©Yoji Kikumoto, Motoko Watanabe, Minori Kambe

-

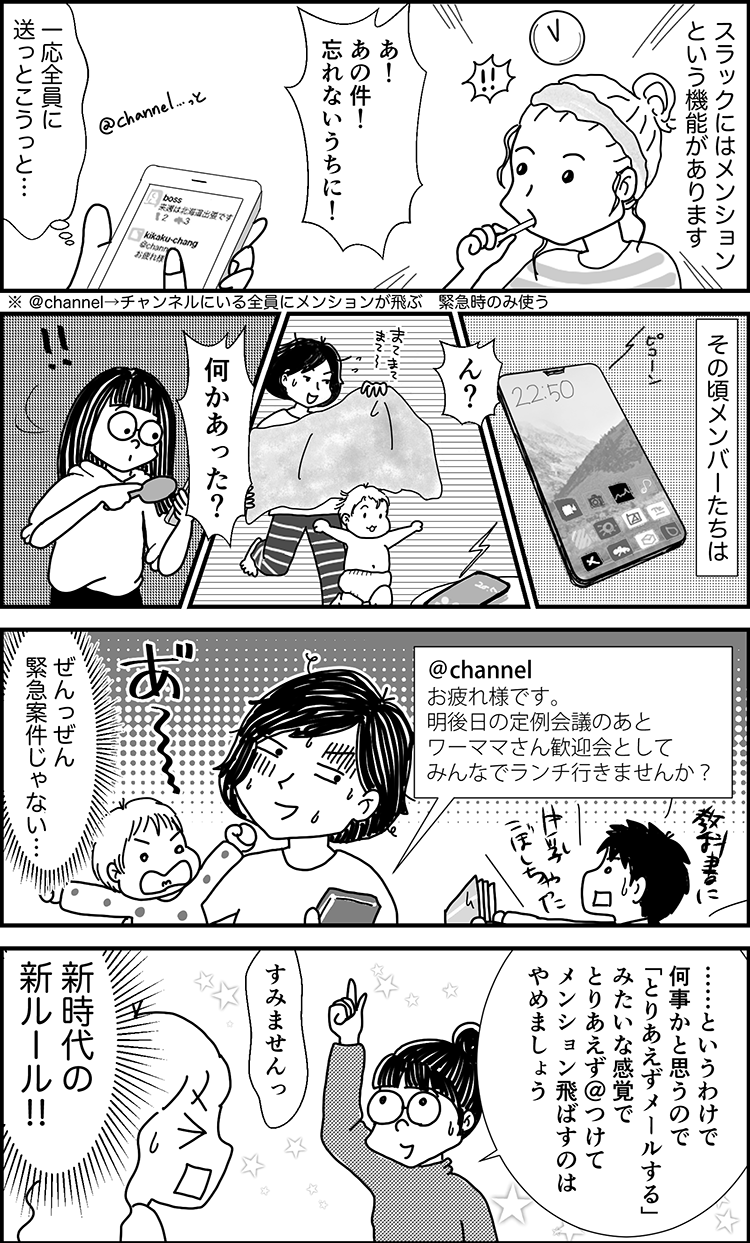

※2 KADOKAWAグループでは、グループ標準のコミュニケーションツールとして、Slackを導入しています。

KADOKAWAグループ全体のDXを推進する株式会社KADOKAWA Connectedは、4コママンガ「ICT ツール徹底活用マンガ」でSlackをグループに浸透させた手法などが評価され、「Slack Spotlight Awards」にて「Slack Spotlight Awards 国別部門賞」を受賞しました(株式会社KADOKAWA Connectedは2025年4月1日をもって株式会社ドワンゴ、株式会社ブックウォーカーと合併しました)。

多様な働き方を支援する制度

KADOKAWAでは、在宅ワークや子育て、介護など、従業員の多様な働き方を支援するため、さまざまな福利厚生・休暇制度を設けています。また、仕事へのモチベーションや組織の状態、経営層とのコミュニケーションなどについて、満足度や課題意識を調査する従業員向けアンケート調査を実施し、その結果を全社にフィードバックするとともに、社内施策の検討などに活用しています。

[福利厚生制度]

3つの領域「学び」「支える」「守る」を柱に、余暇支援も含めた福利厚生制度を導入しています。

(制度例)

- 「学び」

- 「支える」

-

子育てと仕事の両立をサポートするため、子どもの人数に応じて祝い金を支給しています。

小学校卒業前までの子どもを持つ従業員に対して、毎月手当を支給しています。

小学3年生までの子どもを持つ従業員に対して、ベビーシッター派遣サービス利用時の支援を行っています。

-

育児・介護と仕事の両立を応援する風土を促進し、従業員が休暇を取得しやすく働きやすい環境の整備を進めるため、休職者に代わって業務をフォローする従業員を支援する制度。産前産後休暇・育児休業・介護休業を連続28日以上取得した休職者が所属する部署の対象者に、休職期間中、一律月額2万円の手当を支給しています。

【導入時期】2025年4月

- ●出産祝い金

- ●育児手当支給制度

- ●ベビーシッター利用者支援

- ●産育休・介護休フォロー手当

- 「守る」

-

従業員は、3大疾病(所定のがん・急性心筋梗塞・脳卒中)になった場合に一時金100万円が支給される保険に自己負担なし(保険料全額を会社が負担)で加入しています。

40歳以上の従業員は2年に1度、検査費用の自己負担額最大5万円までの補助を受けることができます。

病気や怪我で長期間働けなくなった際にも安心して療養し早期復職を支援するための補償制度を設け、任意加入分を含めた場合、最大で標準報酬月額の80%が60歳まで補償されます。

- ●団体3大疾病保障保険

- ●脳検査(脳ドック)費用補助

- ●団体長期障害所得補償保険(GLTD)

- 余暇、その他

-

従業員のクリエイティブな発想を支える施策として、従業員が契約するエンタメジャンルのサブスクリプションサービス(コンテンツなどを定額料金で一定期間利用できるサービス)の費用を月額3,000円支援しています。

在宅勤務メインを選択した場合は、月額2万円の「在宅チョイス支援金」を支給します。

福利厚生の一環として従業員持株会を設置し、株式購入奨励金を支給しています。

社給スマートフォンを利用せず個人のスマートフォンをBYOD(Bring Your Own Device)で利用する場合は、月額4,000円を支給します。

- ●サブスク手当

- ●在宅チョイス支援金

- ●従業員持株会

- ●スマートデバイスチョイス支援金

[休暇制度]

育児や介護など、従業員一人ひとりがライフスタイルに合わせて活用できる休暇制度を導入しています。

(制度例)

- ●妊娠・出産・育児にかかわる休暇・休業

-

妊娠休暇、通院休暇、産前・産後休暇、育児休業を設けています。そのほか、子どもの年齢に応じて時短勤務などの制度が利用できます。

<KADOKAWAグループにおける育児休業取得状況(2024年4月1日~2025年3月31日)>

男性 女性 KADOKAWA

単体権利保有従業員数 38 23 取得従業員数 14 25 育児休業取得率 36.8% 108.7% 育児休業復職率 - 100% 育児休業離職率 - 0% 国内グループ会社

(KADOKAWA含む)権利保有従業員数 109 57 取得従業員数 52 63 育児休業取得率 47.7% 110.5% 育児休業復職率 - 98.4% 育児休業離職率 - 1.6% ※男性の育児休業取得率は、男性の育児休業取得者数のうち配偶者が出産した従業員数の比率を、女性の育児休業取得率は、女性の育児休業取得者数のうち出産した従業員数の比率をそれぞれ示しています。出産年度と育児休業の取得開始年度が異なることにより、比率が100%を超える場合があります。

- ●介護休暇・介護休業

要介護状態にある家族を介護する従業員は、対象家族の人数に応じて年間5~10日の休暇を取得できるほか、時短勤務などの利用、介護休業の取得などができます。

- ●子どもの看護休暇

小学校卒業までの子どもを持つ従業員に対して、子どもの人数に応じて年間5~10日の休暇を付与しています。

- ●F休暇

生理など、女性特有の体調不良により就業が著しく困難な場合に休暇が取得できます。

- ●ケアサポート休暇(旧名称:ボランティア休暇)

本人の傷病入院、介護、ボランティア、家族の傷病通院・入院の看病を目的に、期限切れとなった年次有給休暇の残存休暇から、年5日を限度(積立限度日数は20日)として休暇が取得できます。

[従業員向けアンケート調査]

KADOKAWA従業員に対し、仕事へのモチベーションや組織の状態、経営層とのコミュニケーションなどについて、満足度や課題意識を調査するアンケートを行っています。結果はSlackやグループ全社集会などで全社にフィードバックするとともに、社内の課題発見や制度の効果検証、社内施策の検討などに活用しています。ほかにも、年次有給休暇や労働時間に関するアンケートなども適宜実施しています。

2021年1月に実施した「組織コンディション調査」では、他社のデータよりも従業員の満足度が総合的に高く、負担感が低い結果となりました。スコアが比較的低かった一部の項目や、スコアは低くないが満足度との相関性が高い項目については、さらなるスコア向上に向けた施策の導入が進められました。

2024年9月に実施した従業員向けアンケートでは、社長とのダイレクトなコミュニケーション、仕事における創造性、組織としての合理的な判断などでポジティブな評価となりました。課題についても全社に内容を共有し、マネジメントや制度改革などに活かしています。

労働安全衛生

KADOKAWAでは、従業員の健康と安全を守るため、衛生委員会や長時間労働防止事務局を設置しているほか、各種相談・通報窓口を整備しています。

[衛生委員会の設置]

産業医と従業員からなる衛生委員会で月1回の協議を行い、従業員からの要望を会社側に伝える機会を設けるとともに、議事録を社内で公開しています。また、産業医による定期的な職場巡視を行っています。

[長時間労働の防止]

労働時間や残業に関する法令を遵守し、長時間労働防止事務局を設置して従業員の労働時間のモニタリングと注意喚起を行うことで、長時間労働の防止に取り組んでいます。

<KADOKAWAでの従業員一人当たり平均残業時間(2020~2024年度)>

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|

| 29.43時間 | 29.61時間 | 28.69時間 | 27.92時間 | 26.45時間 |

[各種相談・通報窓口の設置]

プライバシーが守られ、匿名で相談できる相談窓口のほか、コンプライアンス違反などに関する通報を適切に処理するKADOKAWAグループ共通の通報窓口として、内部通報窓口を設置しています。また、2022年4月より、身体の悩みをいつでも医療スタッフに相談できるオンライン健康医療相談サービスやアプリをKADOKAWA従業員向けに導入しています。

(相談・通報窓口例)

●産業医・保健師との個別面談

●ヘルスケアアプリ「HELPO」(運営:ヘルスケアテクノロジーズ株式会社)

●24時間社員相談窓口(外部)

●人権相談・内部通報窓口の設置

[同一労働同一賃金に関する取り組み]

KADOKAWAでは、雇用形態にかかわらず公正な待遇の実現を目指し、「同一労働同一賃金」の趣旨を踏まえた人事制度の整備に取り組んでいます。正規雇用・非正規雇用といった雇用形態の違いによらず、従業員が納得感を持てる処遇を目指し、多様な働き方の選択を支援することに努めています。

今後も、労働実態に即した公正な処遇の在り方を継続的に検討・改善してまいります。

そのほか、労働組合との定期的な労使協議(毎月実施)や、社長とのダイレクトなコミュニケーションを通じて、従業員が労働条件や働きやすい環境づくりに関する意見をエスカレーション・報告できる体制を整えています。

外部からの評価

KADOKAWAにおける従業員の働きやすさ向上のための取り組みは、外部からも高い評価を受けています。

(外部からの評価例)

-

●えるぼし認定

「えるぼし認定」は、女性の活躍に関する取り組みの実施状況が優良な企業を厚生労働大臣が認定する制度です。同制度では、女性が能力を発揮しやすい職場環境であるかという観点から、①採用 ②継続就業 ③労働時間などの働き方 ④管理職比率 ⑤多様なキャリアコースの5つの評価項目が定められ、えるぼしの基準を満たす項目数に応じて取得できる段階が決まります。KADOKAWAは、5つの評価項目の基準をすべて満たすと取得できる認定段階「3」を2017年9月に取得しています。

-

●埼玉県 多様な働き方実践企業認定制度 プラチナ認定

KADOKAWAは、仕事と家庭の両立を支援するため、テレワークや短時間勤務など、多様な働き方を実践している企業などを埼玉県が認定する「多様な働き方実践企業認定制度」において、2021年8月に最上位の認定段階「プラチナ」を取得しています。